Postakten, historische Tonträger und koloniale Kontexte. Exkursion des 62. FHL nach Regensburg und Wien

08. September 2025

Peter Styra bei der Führung im Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv. Foto: Robert Schittko.

Der 62. Fachhochschullehrgang hat seine große Exkursion in Regensburg und Wien verbracht. Vom 8. bis zum 12. September 2025 besuchte der Kurs unter der Leitung von Florian Lehrmann Archive verschiedener Sparten in diesen Städten.

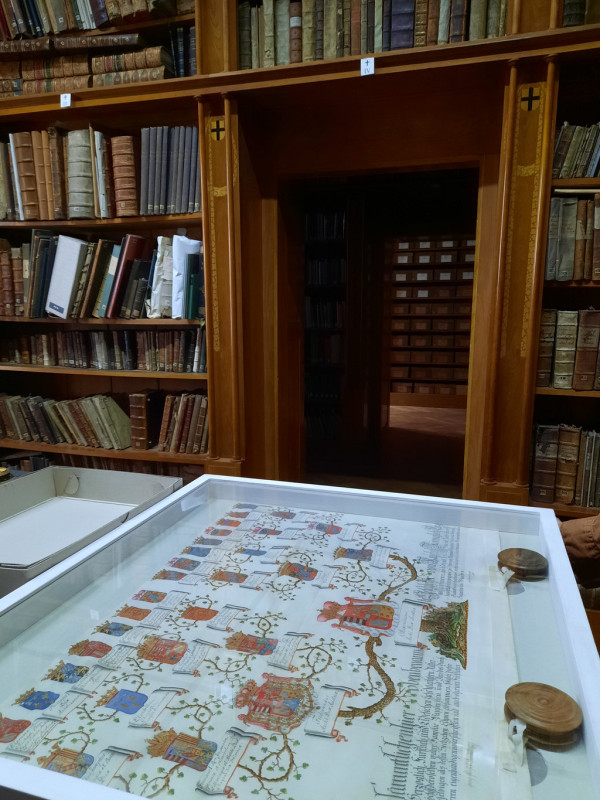

Bereits auf dem Weg nach Wien erreichten wir unser erstes Ziel, das Schloss und frühere Kloster St. Emmeram in Regensburg. Dort befindet sich heute das „Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv“. Anders als in den meisten Adelsarchiven sind hier nicht nur Haus- und Familiensachen der Adeligen, sondern auch zentrale Bestände der Postunternehmen, die von der Familie Thurn und Taxis betrieben wurden, vor allem der kaiserlichen Reichspost (16. Jahrhundert bis 1806), auffindbar, wertvolle Quellen zur europäischen Kommunikationsgeschichte! „Mit jedem kleinsten Gammelgrafen wurde verhandelt“, fasste Archiv-, Museums- und Bibliotheksleiter Peter Styra notwendige Schritte zum damaligen Aufbau des Postwesens zusammen. Die Aufarbeitung seiner eigenen Archivbestände fördert das Archiv durch die Unterstützung studentischer Arbeiten mit seiner Publikationsreihe „Thurn und Taxis-Studien“. Ein Highlight zum Schluss war die Besichtigung des „Showrooms“, also der barocken Klosterbibliothek.

Der Bibliothekssaal des ehemaligen Klosters St. Emmeram. Foto: Regina Reisch.

Das Programm in Wien selbst begann für uns am Dienstagvormittag mit dem größten Stadtarchiv Österreichs: dem Wiener Stadt- und Landesarchiv. Empfangen wurden wir von Direktorin Brigitte Rigele, die uns zunächst die aktuellen Anliegen und Probleme des Archivs vorstellte. Dabei ging es in erster Linie um die Aktenführung, die in Österreich auch im digitalen Umfeld allgemein eine große Rolle spielt, und um das Aktenmanagementsystem „Elektronischer Akt“ (ELAK). Des Weiteren wurde die digitale Langzeitarchivierung thematisiert. Danach präsentierte Susanne Pils in einem kurzen Vortrag die (klassischen) archivischen Fachaufgaben sowie die Kennzahlen des Archivs. Zum Schluss führte sie uns durch den Lesesaal und einige Magazinräume. Besonders interessant war hier die runde Form der Räume, die durch die Unterbringung im ehemaligen Gasometer bedingt ist. Aus dem Bestand von ca. 68 laufenden km Archivgut wurden uns einige für das Archiv bedeutende Beispiele gezeigt.

Gruppenbild des 62. FHL vor dem Gasometer D, der das Wiener Stadt- und Landesarchiv beherbergt. Foto: Florian Lehrmann.

Im Magazin des Wiener Stadt- und Landesarchivs. Foto: Nathalie Durot.

Anschließend ging es zum Wiener Amtssitz der Vereinten Nationen – in das „Vienna International Centre“ auf der anderen Seite der Donau. Dort wurde das Archiv der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) besucht. Nach Zugangskontrollen und einem Mittagessen in der Cafeteria der „UNO-City“ stellten Archivleiterin Elizabeth Kata, Marta Riess und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die zweifache Zielsetzung der 1957 gegründeten Organisation vor: die friedliche Nutzung der Atomenergie zu fördern und die Nutzung dieser Förderung zu militärischen Zwecken zu verhindern. So ist die IAEA auch für Überwachungsmaßnahmen zur Einhaltung des später geschlossenen Atomwaffensperrvertrags zuständig. Die Mitarbeiter gingen auf die Zugänglichkeit des Archivs ein, welche durch die „institutional policy“ der IAEA und nicht durch internationale Vereinbarungen oder andere Rechtsgrundlagen geprägt sei. Bei den Aufgaben des Archivs erläuterten sie besonders dessen Rolle beim Records Management innerhalb der IAEA. Eine junge Mitarbeiterin berichtete von ihren ersten beruflichen Erfahrungen. Zuletzt wurden ausgewählte Archivalien sowie Magazine des IAEA-Archivs besichtigt.

Elizabeth Kata begrüßt die Gruppe auf dem Gelände der Wiener UNO-City. Foto: Florian Lehrmann.

Gruppenbild in der Internationalen Atomenergiebehörde. Foto: IAEA.

Am Mittwochvormittag machten wir uns auf den Weg zum Minoritenplatz 1 im 1. Wiener Bezirk. Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv liegt hier baulich angegliedert an das Bundeskanzleramt der Republik Österreich. Empfangen wurden wir durch Kathrin Kininger, die zuständig für die Urkunden- und Handschriftenabteilung ist, sich aber auch um Archivführungen kümmert. Der Rundgang führte uns durch den schmuckvoll gestalteten Archivzweckbau aus der Zeit um 1900. Die elf Geschoße Magazinfläche, erbaut auf einer selbsttragenden Eisen-Stahl-Regalkonstruktion, bewahren die ca. 16 laufenden km Archivgut des Archivs auf, welches sich aus den vier Hauptbereichen „Haus“ – Unterlagen der Familie Habsburg-(Lothringen) –, „Hof“ (Unterlagen des Hofstaates), „Staat“ (Unterlagen staatlicher Behörden der Habsburgermonarchie) und „Reich“ (Unterlagen von obersten Behörden des Heiligen Römischen Reiches) zusammensetzt. Gegründet wurde das Archiv 1749 von Kaiserin Maria Theresia, um so die wichtigen Dokumente für die Monarchen an einem Ort leicht griffbereit zu haben. Im Österreichischen Erbfolgekrieg hatte sich gezeigt, dass notwendige Dokumente nicht zeitnah oder auch gar nicht auffindbar waren. Die Übernahme von Unterlagen endete 1918 mit dem Ende der Habsburgermonarchie. Somit bilden die Bestände ein historisches, abgeschlossenes Archiv. Daher konzentrieren sich die 18 Mitarbeiter des heute dem Österreichischen Staatsarchiv als Abteilung zugehörigen Archivs hauptsächlich auf die Erschließung, die Digitalisierung sowie auf die Erhaltung der Bestände.

Im Magazin des Haus-, Hof- und Staatsarchivs. Foto: Heinz Embacher.

Am Mittwochnachmittag fuhren wir dann gemeinsam zur Österreichischen Mediathek, wo wir von Kurator Robert Pfundner in Empfang genommen wurden. Er erläuterte uns die Arbeit der Institution und führte anschaulich in die Geschichte der Tonträger ein. Das 1960 gegründete und heute mit dem Technischen Museum Wien verbundene Archiv sammelt und bewahrt das audiovisuelle Kulturerbe Österreichs und legt einen besonderen Fokus auf die Zugänglichkeit seiner Bestände. Bei der anschließenden Führung durch das Magazin wurden die technischen Herausforderungen durch verschiedenste Datenträger deutlich, bevor wir Stefan Kaltseis bei seiner Arbeit der Beständedigitalisierung über die Schulter schauen durften.

Stefan Kaltseis bei der Führung in der Österreichischen Mediathek. Foto: Nathalie Durot.

Am Donnerstagmorgen ging es in das Archiv für Wissenschaftsgeschichte im Naturhistorischen Museum. Dort begrüßten uns Archivleiter Martin Krenn und Andrea Zaremba. Dieses Archiv ist geprägt durch die Abteilungen des Museums – etwa der Zoologie, der Paläoontologie, der Geologie oder der Botanik. Die Bestände bestehen aus der Überlieferung der Museumsleitung und umfassen daneben unter anderem Nachlässe, historische wissenschaftliche Grafiken und Fotos. Ein wichtiges Thema für das Archiv für Wissenschaftsgeschichte ist die Aufarbeitung der kolonialen Kontexte, die es bei der Erwerbung der Objekte für das 1889 gegründete Naturhistorische Museum gab. Das Archiv wandte sich diesem Thema im Rahmen des Projekts „KolText“ (Kolonialer Erwerbskontext im Naturhistorischen Museum Wien) zu. Frau Zaremba und Herr Krenn erläuterten den Teilnehmenden, dass sich die Frage nach kolonialen Hintergründen nicht nur bei den „human remains“, die es im Museum seit dem 19. Jahrhundert gibt, sowie bei ethnographischen Artefakten stellt, sondern auch bei zoologischen, botanischen oder geologischen Objekten. Das Archiv betreibt hier Grundlagenforschung und nutzt dabei die eigenen Bestände sowie auch die anderer Archive. Welche Schlüsse aus diesen Erkenntnissen gezogen werden, und welche Maßnahmen ergriffen werden (etwa Rückführung / Repatriierung), ist eine andere Frage.

Blick in die Kuppel des Naturhistorischen Museums. Foto: Regina Reisch.

Der letzte Archivbesuch unserer Exkursion führte uns zur ältesten Institution auf unserer Reise, dem Haus des Ordens der Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem, besser bekannt als der Deutsche Orden. Allein die Geschichte des Hauptordenssitzes birgt viele Wendungen, von denen die Archivalien Kenntnis ablegen. Über Akkon, Venedig, die Marienburg und Mergentheim führte die neuzeitliche Entwicklung zur Bindung an die Habsburger, und folglich befindet sich der Hauptsitz des Ordens seit 1809 im Zentrum Wiens. Begrüßt wurden wir vom Hochmeister des Ordens, Frank Bayard, welcher die angehenden Archivarinnen und Archivare selbst durch die öffentlich zugängliche Schatzkammer führte und mit der Geschichte seines Ordens vertraut machte. Das Wissen um das Selbstverständnis der Brüder und Schwestern vom Orden trug zum besseren Zugang zu den Archivalien bei, welche uns im anderen Teil des Wiener Hauses erwarteten. Seit dem 19. Jahrhundert ist es Sammelpunkt verschiedenster Quellen mit Bezug zum Orden. Über die Mitglieder und deren Tätigkeiten geben sie Auskunft, sei dies nun der Hochmeister als Oberhaupt, die Ritter, Priester, Schwestern bis hin zu den einfachen Bediensteten. Ergänzt durch die Verwaltung und Wirtschaft der einzelnen Ordensballeien fügt sich das sozialgeschichtliche Bild des Deutschen Ordens in seiner Geschichte zusammen. Ordensregularien, Katechismen, Liederbücher und die religiösen Zeugnisse gewähren Einblick in die Spiritualität und Frömmigkeit des Ordenslebens. Insgesamt verwahrt das Zentralarchiv über 12.000 Urkunden, mehr als 1.000 Ahnentafeln der Ritter sowie Visitationsbücher, Quartierlisten, Regimentslisten des Hoch- und Deutschmeisterregiments, Nekrologe, Verbrüderungsbücher, daneben Siegelstempel und Kupferstiche in nennenswerter Anzahl. Trotz seiner reichhaltigen historischen Bestände ist das Archiv weiterhin im Wachsen begriffen. Wichtigster Bestandsbildner ist nach wie vor das Hochmeisteramt nebst weiteren zentralen Ordensstellen. Auf die variierenden Benutzerzahlen wies der Archivleiter Bernhard Huber hin, zwischen fünf bis sechs Personen seien in der Woche zu verzeichnen, schriftliche Anfragen nicht einbezogen. Der Großteil des Urkundenbestandes ist digitalisiert und auf Monasterium zu finden. Auch in weiteren Archiven finden sich Bestände vom und mit Bezug zum Deutschen Orden. Neben Koblenz und Nürnberg ist hier das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin mit seiner XX. HA zu benennen.

Eine Aufschwörungstafel im Deutschordenszentralarchiv. Foto: Heinz Embacher.

Insgesamt waren die Ausführungen und die sich anschließenden Gespräche in den besuchten Häusern archivfachlich sehr ergiebig. Wir haben die Besuche sehr vielseitig gefunden und konnten viel aus ihnen mitnehmen. Zudem haben wir uns in den besuchten Archiven sehr wohl gefühlt und werden unsere Exkursion nach Regensburg und Wien in angenehmer Erinnerung behalten.

Matthias Albig, Jonas Beinhoff, Lea Bischoff, Nathalie Durot, Lena Eckernkemper, Friederike Ester, Cedric Howeg, Carmen Lotzmann, Helen Lutz, Sarah Schnaudt, Simeon Türk